|

|

無脊椎動物の上陸

-外骨格(殻)を選択したもの-

|

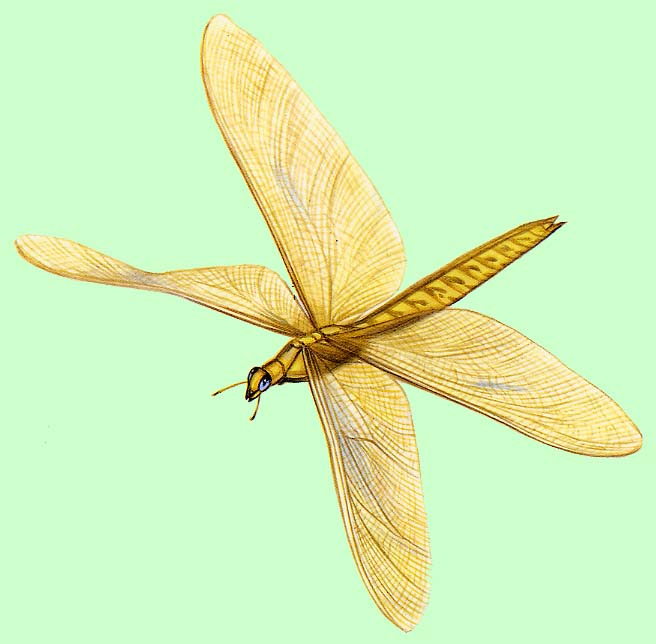

最初に上陸した無脊椎動物の中で,昆虫類の例をあげると,素早い上陸を可能にした作戦とは小型・軽量化への道だった。 重力対策としては,足を含むボディー全体を丈夫で軽い殻で包むことを選んだ。そうすることによって水分の蒸発を抑え,乾燥から身を守れることにもなった。ボディーを支える骨格を外側に配置する方法(外骨格)は,すでにカンブリア紀の多くの動物が採用しており,その中には海底を足で歩くものもいた。このような原型があれば,マイナーチェンジするだけで上陸用のボディーができたはずである。 ただ,外骨格には弱点がある。殻を大きくするために,厚くして強度を上げると重くなり,陸上の重力下では,ボディーの大型化に限界がある。コンピュータによるシュミレーションの結果で は,あまり大きくすると形を維持できなくなるか,体重の重みで動けなくなってしまうと言う。いくら大きくても,動けない昆虫など意味がない。これまでに記録された最大の昆虫は, 古生代の石炭紀に出現したメガニュラ(meganeura)という巨大トンボだが,それでも体長70㎝どまりである(下図参照)。トンボのように胴体を細長くデザインしても,このサイズが外骨格ボディーの限界域となりそうだ。現存する昆虫 類では,体長20㎝を越えるものは非常に少ない。そして足は6本足に統一されている。 呼吸器官については,外と通じる空気の管(気管系)を全身に張り巡らせた。従って O2を 効率よく運搬する循環系はない。気管系もそのシンプルさ故に大型化したボディーへの酸素補給には適さない。 昆虫類は,小型・軽量化した外骨格を変幻自在に操って種類を増やし,やがて翅を生み出し て移動範囲を格段にひろげた。現在 ,種類数では ,地球上でもっとも繁栄している動物である。 |

|

|

|

|

|

トンボの化石(中生代ジュラ紀) |

メガニュラ(meganeura)復元図 |