<1>背骨とは?

海水魚にとって,河川への挑戦は死を意味する。淡水域では,まず,浸透圧が低いために細胞が破裂する。その上,生体に必須なミネラル(PやCaなど*)が非常に少なく,生命を維持できない。その解決策の一つは,排水のための腎臓を発達させ,体液の循環系を通じて浸透圧の調節を可能にした。そして循環系にO2運搬専用の赤血球を導入した。もう一つは,リン酸カルシウムを主成分とする背骨を造ることによってミネラルの貯蔵と供給を可能にした。背骨とはいわば「母なる海」の代わりなのである。淡水適応のシステムは,魚を海から自立させるとともに,あらゆる脊椎動物の基本システムとなった。

また,背骨を支柱として筋肉もより発達した。背骨をもった魚は,その一部が海にもどり水中の王者となるが,それ以外はさらに川の上流を目指した。

*PはDNAやATPの成分であり,Caイオンは筋収縮に欠かせない。

<2>三つの難問

①ヒレから足をつくる

②重力に耐える内骨格をつくる

③エラ呼吸に代わる肺呼吸が必要

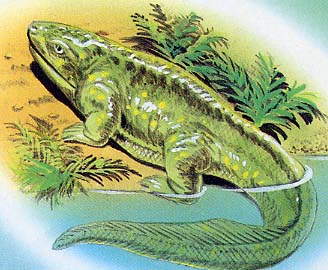

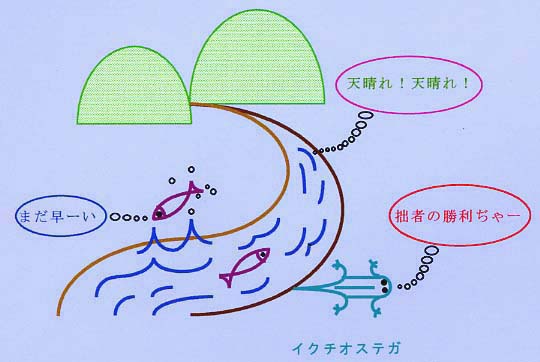

いずれも水中を泳ぐ魚にとって無縁のものであり,発想のチャンスがないように思われる。ところが,自然の変化に富んだ川という環境がこの難問を一つずつ解決に導くのである。川は,海と異なり,流れる地形と気候の変化によって上流域から下流域まで千変万化の様相を呈する。湖,沼,池,湿原の形成も川のなせる技である。これらの水域に魚は進出し,生き抜くための様々な工夫をこらすのである。

魚には,普通,腹側に胸ビレと腹ビレが1対づつある。大型の魚にとって,水深の浅い

岸辺や流れの速い浅瀬で餌を探すには,泳ぐためのヒレよりも川底に固定できる足の方が便利であり,4本足が進化したのであろう。浮力のある水中で陸上用の丈夫な骨格ができたのも,急流で石がゴロゴロした浅瀬が訓練の場になった可能性があ

る。また浅瀬では,扁平なボディーが有利であり,内臓を守るための肋骨も必要になったと思われる。最後の肺呼吸は,水中が腐敗物によって酸欠状態になった際,窒息死から逃れるための救急用としてうきぶくろを転用したのが始まりであろう。今でも肺呼吸をする肺魚などの魚が数多くいる。

<3>川に脱帽!

魚は,川が持つ何重もの困難な境界を一つずつ突破することによって上陸に成功した。それは,背骨をもつ私たちヒトへの貴重な第一歩でもあった。上陸後に進化する脊椎動物(爬虫類,哺乳類,鳥類)を考えると,川がすべての大型動物を育んだといっても過言ではあるまい。 |