多細胞生物の出現Ⅱ

- 古生代カンブリア紀 -

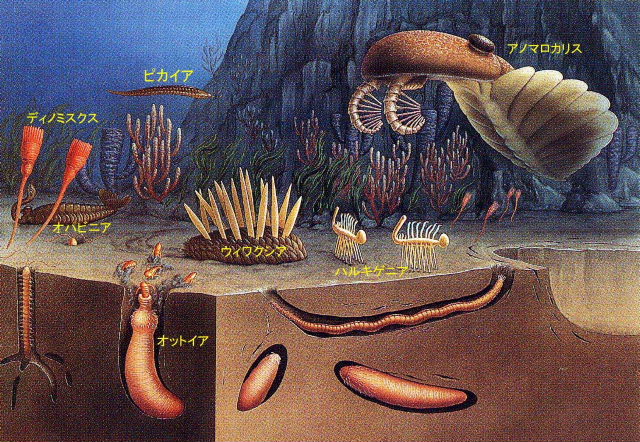

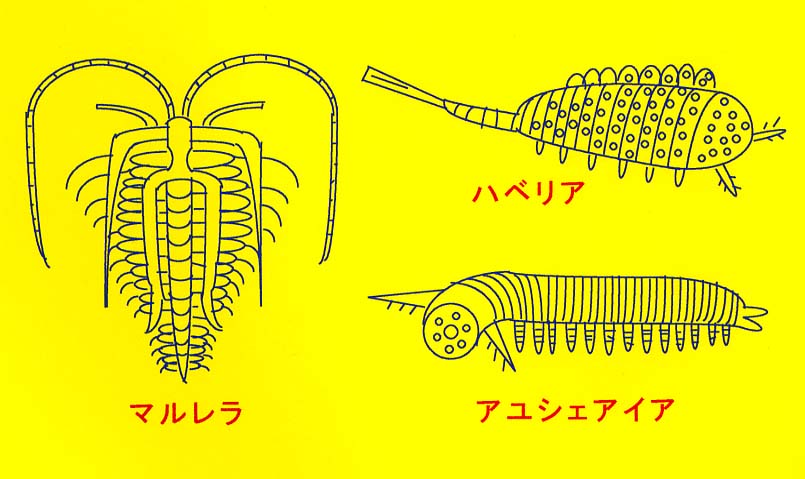

| カンブリア紀(約5,5~5,0億年前)にはいると,多様な多細胞動物がめざましく進化する。軟体部からなり地下に潜るもの,硬い殻や棘をもつもの,脊索(神経管の誘導)をもつもの,鋭い口をもつ肉食動物などありとあらゆる体制の動物が一気に出現する 。こ の急激な多様化は,しばしば「進化のビッグバン」とか「カンブリア紀の爆発」と呼ばれる。そしてこの時期に現在の動物に続くほとんどの原型ができあがっている。有名な化石産地としてはカナダ西部ロッキー山脈のバージェス頁岩 (けつがん)があり,この地層から見つかった化石群をバージェス動物群という(下図に一部例)。 |

|

|

| 多細胞という3次元の空間を無重量に等しい海中で展開する場合,形態の種類はほとんど無限に近い。ボディー空間の基準を設定し,それを展開する試行錯誤が長い期間続いたと思われる。結果として,重力,水圧,光線の方向,温度差などを感知して,前後,左右,背腹の体制をもつ多細胞生物が,様々な形となってカンブリア紀に出現したのであろう。このような形態進化には,当然ながら設計図となるDNAの多様化が必要であり,そのための遺伝子進化も重要である。現在,分子進化の視点から研究が進められている。 これまでの成果によると,真核生物のゲノムはまず,種類による多様性が著しく,さらに,不必要と思 われるDNA部が信じられないほど多量に存在する。ヒトのゲノムではその98%が意味不明のガラクタ(junk)DNAといわれる。頭脳を駆使する人間でさえ,自己のもつDNAのたった2%ぐらいしか使っていないのである。しかしこの無駄 が,莫大なDNAの中から遺伝情報として必要なDNAを様々に組み換え・編集できるしくみを可能にしている。そしてこのしくみが真核生物の多様な進化の原動力になったのではないだろうか。 ちなみに,原核生物のバクテリアにはこの様な無駄なDNAはほとんど認められない。 |