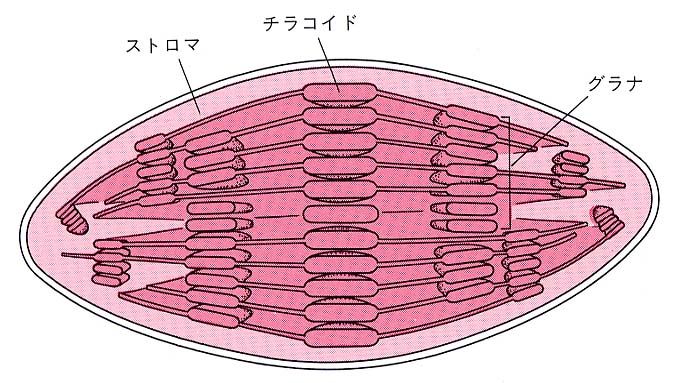

葉緑体の構造

光合成のしくみ

| 1.光合成の場:葉緑体(クロロプラスト) 葉緑体ではチラコイドが層状に重なり,グラナを形成している。チラコイド膜には,光エネルギー吸収のクロロフィルを含む光化学反応系が組み込まれている。それ以外のストロマには,二酸化炭素を固定して炭水化物を合成するカルビン・ベンソン回路が存在する。 |

葉緑体の構造

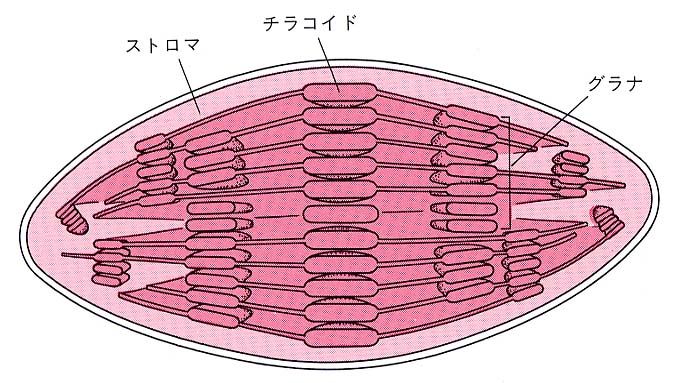

クロロフィルの分子構造

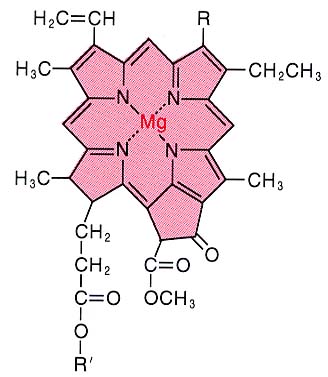

| 2.光化学反応系 光はまずクロロフィルに吸収され還元力の高い電子を出す。その結果,クロロフィル分子が電子不足の状態となり,この電子を補給するために水の分解反応が起こる。4回の光反応が繰り返されると1分子のO2がでる。 この反応を光化学系Ⅱという。

光化学系Ⅱで発生した電子は,Qからシトクロムb/f複合体を経て,もう一つの光化学系Ⅰに渡される。この間にH+(プロトン)がチラコイド膜の外側から内側に運ばれる。光化学系Ⅰで受け取った電子は光反応で還元力がさらに高められ,最終の受容物質であるNADP+に渡されNADPHになる。(下図) |

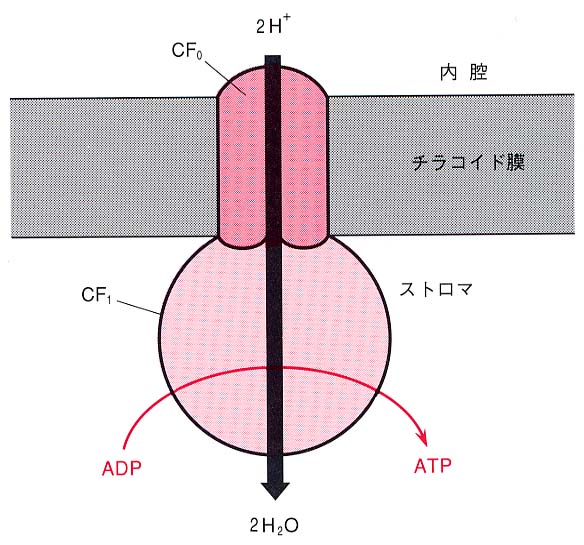

| 一方,この電子伝達に伴ってチラコイド膜の内側にはH+が高濃度に蓄積される。蓄積されたH+が一気に逆流して流れ出るとき,ADPからATPが合成される。これを光リン酸化反応という。(下図) |

(上図のチラコイド膜と,内腔,外腔の配置が逆になっているので注意)

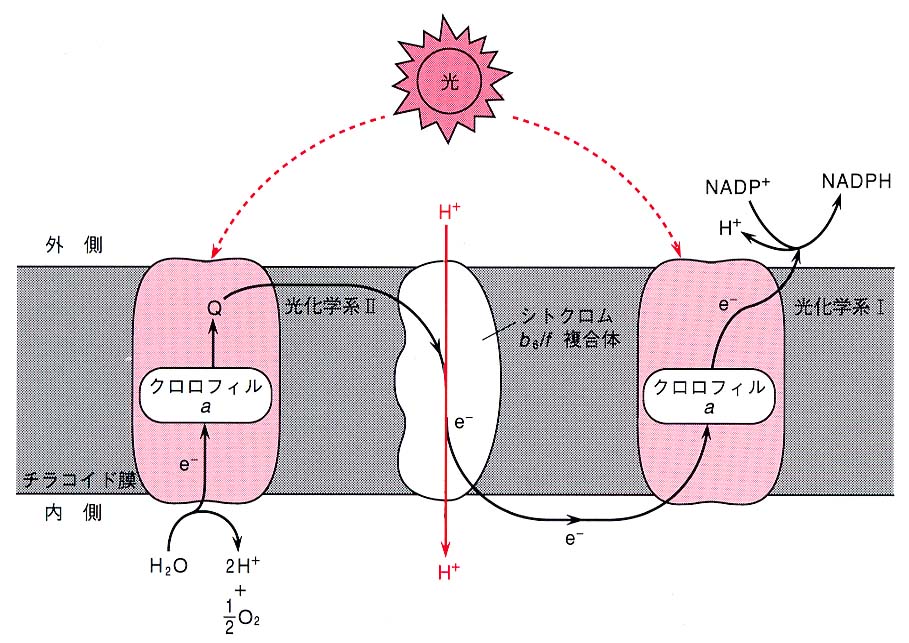

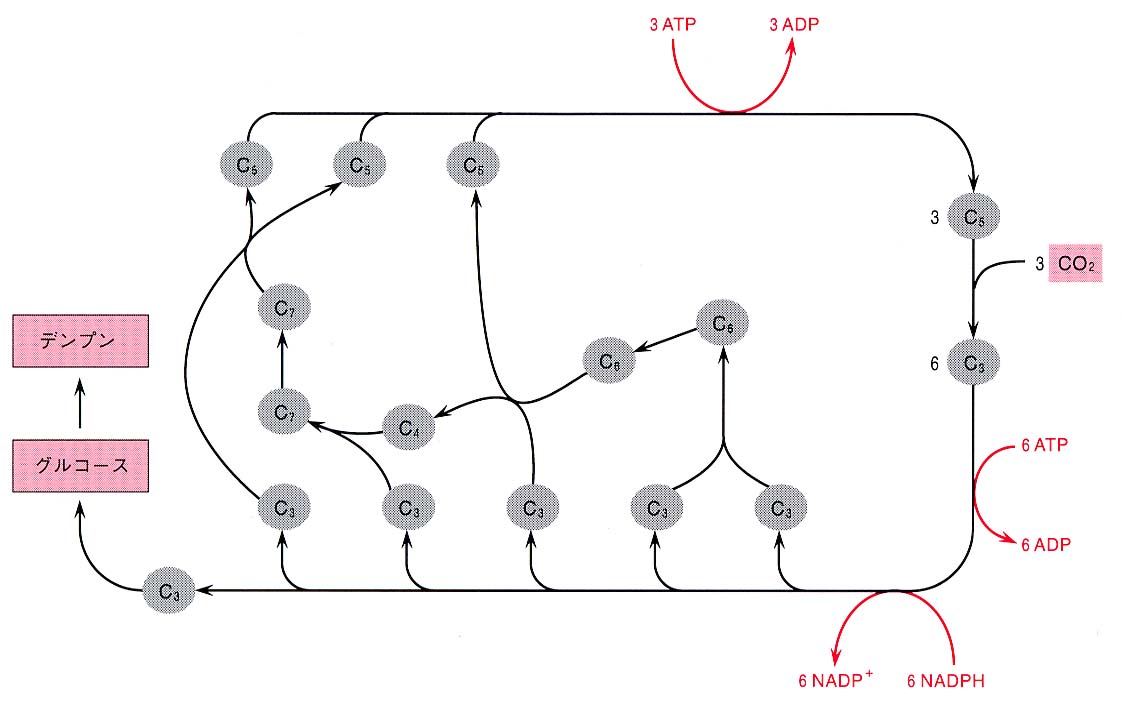

| 3.二酸化炭素の固定 光化学反応系でつくられたNADPH(還元力)とATP(化学エネルギー)によって,二酸化炭素が還元され,グルコースやデンプンが合成される。この反応系はカルビン・ベンソン回路と呼ばれ,ストロマ部分に存在する。 回路の基本骨格は,まず,3分子のCO2が3分子のC5化合物と反応し,6分子のC3化合物になる。このうち5分子のC3化合物はC5化合物に再合成されて元にもどる。残りの1分子のC3化合物が糖の材料として使われ,グルコースやデンプンになる。(下図) |

カルビン・ベンソン回路

(回路の詳細はプリントアウトして確認する)