|

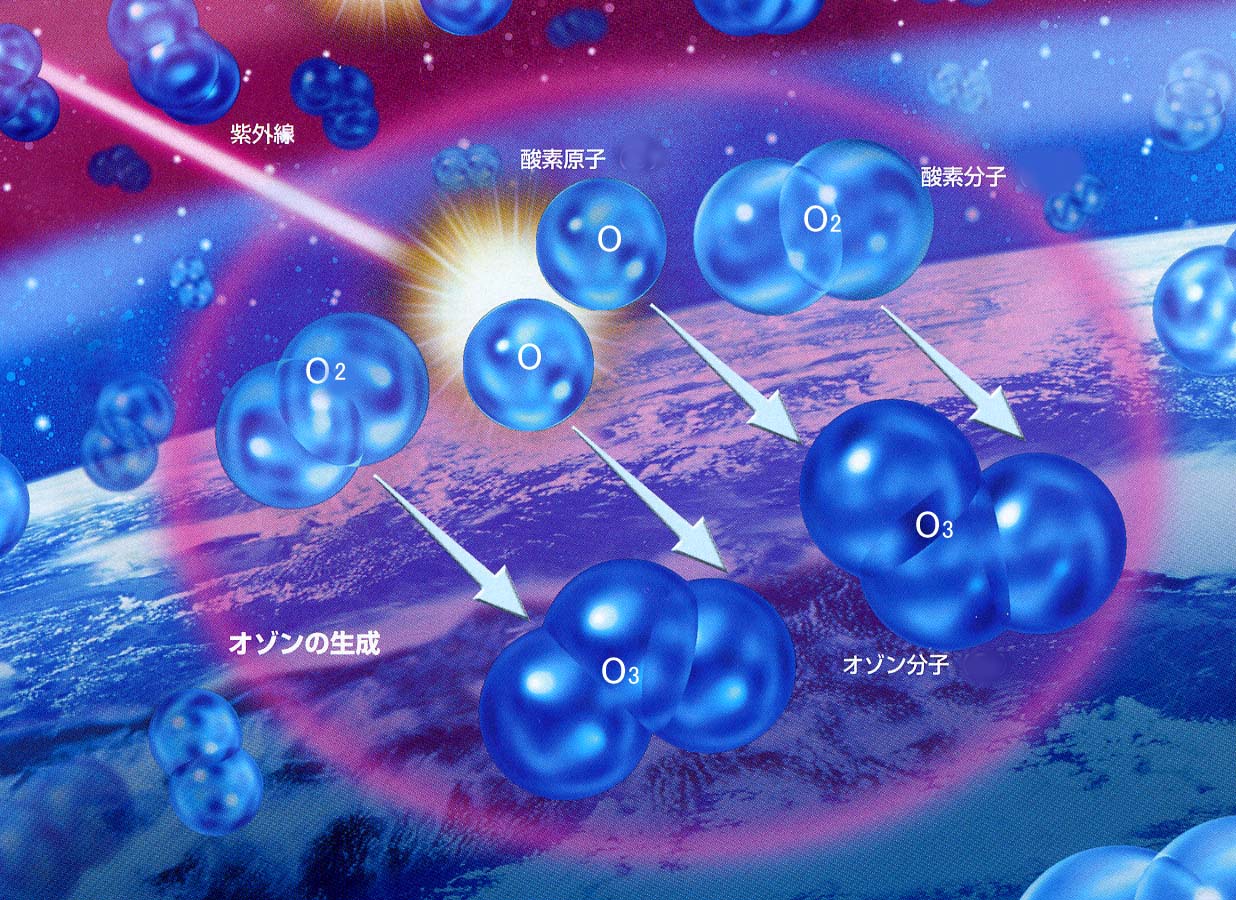

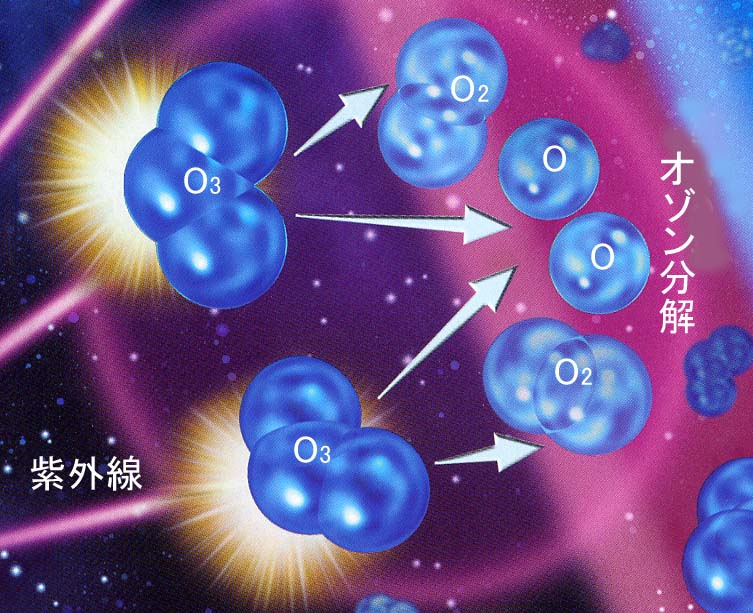

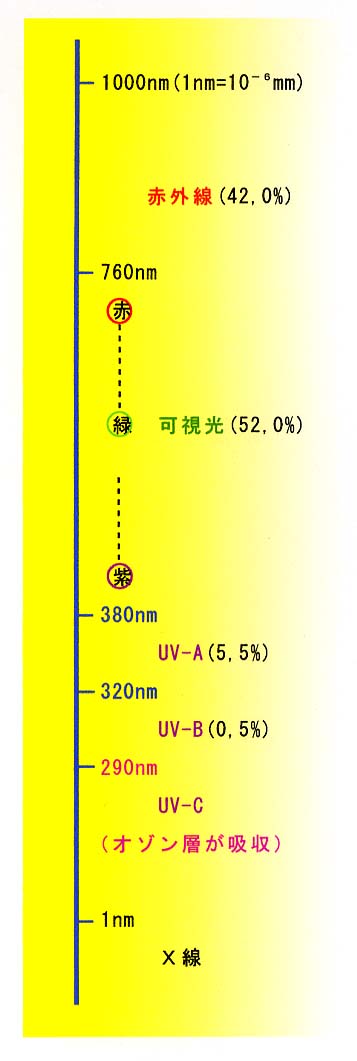

シアノバクテリアが光合成によって放出するO2は,海中に流れ出たマグマの中に含まれる鉱物を次々と酸化し,多くの縞状鉄鉱層をつくった。それでもO2は海中に増え続け,約25億年前から空中(大気中)へとあふれ出し,約20億年前頃には空中に蓄積されたO2からオゾン(O3)層も形成され始めたと考えられている。そして真核生物の出現後,植物性プランクトンや藻類の放出するO2が加わり,大気 中のO2濃度はさらに増加し,5.5億年前 (カンブリア紀)ぐらいに現在の濃度になった。その頃までにオゾン層も完成し,今日に至っている。地上に降り注ぐ太陽光線には生物に有害な紫外線 (UltraViolet=UV)があり,これをカットしないと生物は生きていけない。UVは波長の違いから,UV−A,UVーB,UVーCの3種に大別される (右図)。そのうち,短波長のUVーCは最も有害で,遺伝子DNAを破壊する。このUV−Cを吸収して,地上到達をカットしているのが,成層圏にあるオゾン層である(別紙参照 ,PDF形式)。 オゾン層のない時代に,原核生物がUVから逃れられる安全な場所は偶然にも海中だけだったのである。UVは,その90%が水面で反射され,水中深くなると届かない。古生代に入ると,オゾン層の完成によって生物圏の境界は水中から陸上へとすでに拡大されていた。 |

|