|

|

|

|

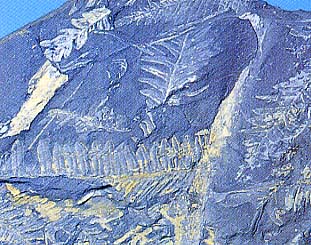

裸子植物の化石 |

スギ(裸子植物)の花粉 |

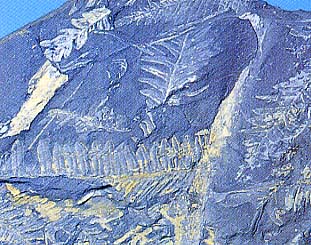

白亜紀被子植物 |

陸上生物の進化Ⅰ

| 古生代末までに,陸の主役となる植物,無脊椎動物,脊椎動物の3者がそろい,大気の重力下での生存戦略を展開する。 陸地は,海と比べて環境の変化が著しく,その中で生存競争を勝ち抜くためにはこれまで以上に高度な工夫が必要となる。その一つが共進化であり,複数の種が互いに影響を及ぼしあいながら進化していく方法である。 |

<植物と昆虫>

|

植物は生産者であり,各個体がそれぞれ独立して自給自足の生活をしている。従って,陸上でもエネルギー問題は解決済みであり,本来,動物を必要としない。最初に上陸した植物は,まず仲間同士の競争に勝たなければならない。植物にとってエネルギーを獲得する手段は光合成であり,光を征するものが空間を征する。地上を二次元的に占領する方法は,やがて三次元的に大型化する方法になり,より高い位置で光をとらえる大木を生む方向に進んだ。 そこに登場したのが植物の葉や種子を食べる昆虫である。環境の安定した森林は居心地の良いところであり,その子孫をどんどん増やしていったであろう。さらに,遠距離用に便利な翅を発明し,自由に森の間を渡り歩くことになった。食べられっぱなしの植物 は,昆虫から身を守るために,葉を堅くしたり,葉に毒性物質を蓄えたり,その物質を周囲に放散したり,色々な防御法を試みたであろう。 試行錯誤の長い期間が続き,1億2500万年前の中生代白亜紀に一つの素晴らしい方法を発見した植物が出現する。それが,色とりどりの花をもつ被子植物である。それまで森の中核を担っていた裸子植物(針葉樹類,イチョウ類,シダ種子類など)にはそのような花はなかった。繁殖では,莫大な花粉を造り,風任せで雌しべと受粉させるという効率の悪い生殖法(風媒法)を採用していた。 |

|

|

|

|

裸子植物の化石 |

スギ(裸子植物)の花粉 |

白亜紀被子植物 |

被子植物は昆虫を花に集め,その中にある花粉を昆虫によって遠方の仲間に確実に運んでもらい,雌しべと受粉させようとしたのである。動けない植物が敏捷に動く昆虫に子孫の繁殖を託す方法(虫媒法)は,合理的である反面,余程の勇気がないと決断できない。目立つ花を造り,その中にある大切な生殖器官を不逞の輩にさらけ出すなど,普通では考えられない。しかも,植物が昆虫との共同作戦を遂行するためのにとった花のしくみは実に巧妙である。 ① 花の形と色で植物の種類を昆虫に知らせる。 植物は動けないので,受け身的な生物とみられがちであるが,昆虫の持つ能力(視覚,嗅覚,味覚)を分析し,応用したことを考えると,この際改めるべきであろう。近い将来,今まで想像もつかなかった 動的植物像が明らかにされると思われる。被子植物は,他の生物と時空を共有する「共生」という生存戦略を選ぶのである(下図参照)。昆虫との共同戦線を張ることに成功した被子植物は,その繁殖力を武器に生息域を拡大し,広葉樹からなる森林と草花からなる草原を形成した。一方,被子植物の進出によって,当時の巨大なシダ類は絶滅し,裸子植物も衰退の一途をたどり,条件の悪い高山や極地方に追いやられてしまった。 |

| 植物は昆虫の種類によって開花する季節・時間を合わせ,一方昆虫は花の特徴から植物の種類を認識して同じ花を求めて移動する。このように異種間の生物が時空の接点を通して互いに影響を及ぼし合いながら進化することを共進化という。 |