| ★遺伝物質として重要なDNAとRNAは核酸という成分である。核酸は塩基と五炭糖と(ア)が結合したヌクレオチドが構成単位となり,塩基に(イ )種類あり,五炭糖に(ウ)種類ある。

(1)2 (2)4 (3)5 (4)リン酸

(ア)

(イ) (ウ)

|

★DNAとRNAのヌクレオチドの違いは二つある。まず,

DNAの塩基は( (1)A,C,G,T (2)A,C,G,U

)の4種類であり,解

RNAの塩基は( (1)A,C,G,T (2)A,C,G,U

)の4種類である。解

もう一つは

DNAの五炭糖が( (1)リボース (2)デオキシリボース

)なのに対して解

RNAの五炭糖は( (1)リボース (2)デオキシリボース

)である。解

|

★DNAは2本のヌクレオチド鎖が塩基で対合しながら二重ラセン構造をしている。DNAの構造的特徴として当てはまらないのはどれか。

2本のヌクレオチド鎖は五炭糖とリン酸の結合が互いに逆向きになっている。

塩基対の形成には法則性(相補性)があり,AとU,CとGが対になっている。

塩基対の間は水素結合と呼ばれる弱い化学結合になっている。

二重ラセンは普通(B型),右巻き・10塩基対で1回転している。

二重ラセンの直径は約2nmである。

|

| ★RNAは

,DNAの片方のヌクレオチド鎖の塩基配列をもとに塩基の相補性に従って合成されるが,DNAの塩基Aに対してRNAでは( T U )に置換されている。この合成過程を( 転写 逆転写 )といい,( DNAポリメラーゼ RNAポリメラーゼ )によって反応が進行する。 |

★DNA上の転写開始点の上流にあって,RNAポリメラーゼが転写を正確に開始するために不可欠な塩基配列を( エンハンサー プロモーター )といい,真核細胞での代表例に( TATA TUTU )ボックスがある。

|

★RNAはその役割の違いから,mRNA(ア),rRNA(イ),tRNA(ウ)に大別される。各RNAの役割は何か。

(1)特定のDNAを細胞質へ移動させる。

(2)このRNAの情報をもとにしてタンパク質が合成される。

(3)リボソームへ特定のアミノ酸を運搬する。

(4)このRNAを含むリボソームがタンパク質合成の場となる。

(ア)

(イ)

(ウ)

|

★DNAの遺伝情報として当てはまらないのはどれか。

(1)DNAの片方の鎖(活性鎖or鋳型鎖)の塩基配列が情報になっている。

(2)タンパク質の1次構造を決定している。

(3)トリプレット(3つ組塩基)が情報の単位になっている。

(4)トリプレットの種類は64種あり,すべてアミノ酸の種類と対応している。

(5)転写されたmRNA上のトリプレットは遺伝暗号(コドン)と呼ばれる。

解

|

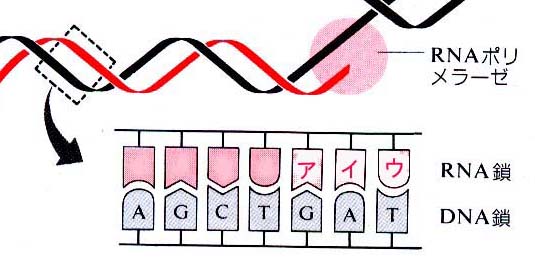

★下図はDNAからRNAが転写される様子を示したものである。図中の(ア),(イ),(ウ)に当てはまる塩基は何か。

(1)A (2)C (3)G (4)T (5)U

(ア)

(イ) (ウ)

|

| ★真核細胞では,遺伝情報となるDNA部に,(ア)と呼ばれる無駄なDNA部分が介在し,意味のあるDNA部分はいくつかの(イ)に分断されている。それで機能的なmRNAをつくるためには,まず,DNAの全塩基配列が転写されたRNA(mRNAの前駆体)を合成する。次に,(ア)から転写されたRNA部分を切断・除去し,(イ)から転写されたRNA部分をつなぎ合わせている。この切り貼り過程を(ウ)といい,核内で行われる。

(1)エキソン (2)スプライシング (3)カットソー (4)イントロン (5)バイオトロン

(ア)

(イ) (ウ)

|

|

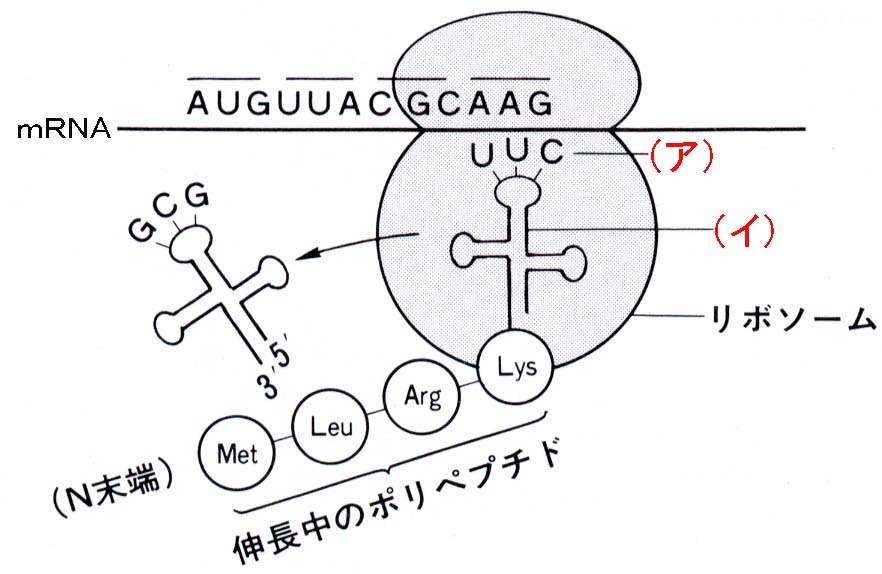

★核内で完成したmRNAが細胞質へ移行すると,その鎖の( 3’末端 5’末端 )側にリボソームが付着し,( 3’末端 5’末端 )側へ向かって移動を開始する。リボソーム中では,mRNAの塩基配列がアミノ酸と対応する遺伝暗号(コドン)として解読されるが,読み始めとなる開始コドンは( ATG AUG )であり,( トレオニン メチオニン )と対応している。読み終わりとなる終止コドンは3種類あるが,どのアミノ酸とも対応しないので( イノセンス ナンセンス )コドンと呼ばれる。

|

★下図はリボソームの移動にともなっておこる翻訳過程を示したものである。図中の(ア)と,それを含む(イ)に当てはまる適当な名称は何か。

(1)tRNA (2)rRNA (3)トライコドン (4)アンチコドン

(ア)

(イ)

|

| ★翻訳によって合成されたポリペプチドはその後,立体構造をもつタンパク質になる。同じタンパク質を何分子も合成する場合は,mRNA上をリボソームが数珠つなぎになって移動する。この状態を( ポリソーム リソソーム )といい,( リボソーム mRNA )が壊れるまで続く。

|

| ★生物がもつ遺伝情報は(ア)→(イ)→(ウ)と流れ,逆行することはない。つまり,(ア)が(ウ)合成を支配している。この情報発現の流れはほとんどの生物に共通であり,(エ)と呼ばれる。

(1)タンパク質 (2)アミノ酸 (3)セントラルドグマ (4)DNA (5)RNA

(ア)

(イ) (ウ) (エ)

|

| ★DNAの塩基配列に従って特定のタンパク質(酵素)が合成される場合,そのDNA領域を一つの遺伝子として呼ぶことができる。ヒトのゲノムでは,DNAはおよそ( 15億 30億 60億 )塩基対あるが,その98%近くが使われていない領域(スペーサーorジャンクDNA)で,遺伝子数は( 3万 6万 12万 )ぐらいといわれる。

|

| ★細胞分裂の(ア)となるDNA複製では,まず2本鎖が部分的にほどけ,次いでそれぞれ一方の鎖を鋳型としてもう一方の新しい鎖が合成されている。この複製法を(イ)複製といい,メセルソンとスタールによって初めて実証された。この方法だと,塩基対の相補性に従い,全く同一の(ウ)をもつDNA二重鎖が出来上がり,遺伝情報を間違いなく(エ)細胞へ伝達できる。

(1)DNA (2)娘 (3)塩基配列 (4)引き金 (5)半保存的

(ア)

(イ) (ウ) (エ)

|

★DNA複製に重要な酵素として,DNAポリメラーゼ(ア),DNAリガーゼ(イ),ヘリカーゼ(ウ)がある。各酵素の働きは何か。

(1)複製フォークの開裂を進行させる酵素。

(2)プライマーを合成する酵素。

(3)新生鎖(一本鎖)を合成する酵素。

(4)岡崎フラグメントを連結する酵素。

(ア)

(イ) (ウ) |

| ★複製フォークの進行につれて,連続的に伸長した新

生鎖を( ラギング リーディング )鎖といい,不連続に伸長したDNA断片をつなぎ合わせてできた新

生鎖を( ラギング リーディング )鎖という。

|

| ★真核細胞では,複製されたDNAは非常に膨大であり,多数の染色体に凝縮して娘細胞へ分配される。染色体を構成する物質は(ア)と呼ばれ,DNAが塩基性タンパク質の(イ)と結合した状態になっている。その最小単位を(ウ)といい,(ウ)の繰り返し構造が何重にも折り畳まれている。

(1)リンカー (2)ヒストン (3)クロマチン (4)ペプトン (5)ヌクレオソーム

(ア)

(イ)

(ウ)

|

★DNAの作用は大きく3つに分けることができる。

その1は,(ア)と呼ばれ,遺伝情報をもとに酵素を含む多種多様のタンパク質合成を支配し,結果として生物個体が示す遺伝形質を発現させている。その2は,(イ)と呼ばれ,DNA複製によって遺伝情報を正確にコピーし,その後に続く細胞の分裂・増殖をコントロールしている。その3は,長年月の間に(ウ)を起こす。これが原動力となって多様な生物が進化したと考えられている。

(1)自己複製 (2)恒常性 (3)形質発現 (4)自己増殖 (5)突然変異

(ア)

(イ)

(ウ)

|

| ★動物細胞では,核内DNAのほかに,核外DNAが細胞小器官の(ア)に存在する。(ア)は,受精の際,卵に含まれるものだけが子に伝えられるので,(ア)のDNAによる遺伝は(イ)と呼ばれる。

(1)ミトコンドリア (2)小胞体 (3)母性遺伝 (4)卵性遺伝

(ア)

(イ)

|